2009年9月23日水曜日

渋谷にて;3

2009年9月22日火曜日

渋谷にて;2

2009年9月21日月曜日

渋谷にて;1

2009年9月19日土曜日

一週間練習の始まり

2009年9月18日金曜日

プログラムを作っていますが

あと9日です

2009年9月16日水曜日

こんな文章を読みました

2009年9月15日火曜日

トロッタの作業など

2009年9月14日月曜日

本番前1週間のスケジュール調整中です

2009年9月13日日曜日

トロッタ9の詩篇を暫定公開

「トロッタの会」の会

2009年9月12日土曜日

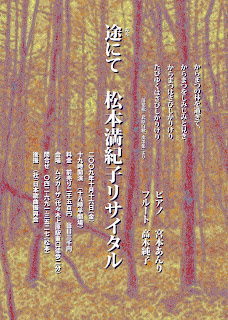

「本番までの通信.3」をアップしました

サイトに、「本番までの通信」第3号をアップしました。印刷したものは、「座・高円寺」のカウンターに置きます、「トロッタ通信」に入れています。間が空いてしまっているので、本番まで、さらに書きます。ひとまず、お読みください。

*「トロッタ9 本番までの通信.3」

街 焼き尽くさば

瓦礫なす 荒れ野なり

見たし と思へど

街のさま すでに

瓦礫なりや

われ ひとともに

あてどなく

往き来する か

心 乱る

ひとり居(い)に 交わりに

問へど その故 くらし

身を割く

ひびわれの道に似て

割けと ひたすらに

乱る か

白々明けの街に

寂しき 靴音響く

あてどなし 影を追ひ

ひたすらに 往く

山となり おびただしく積む

心写しの 瓦礫

疾風(はやて)たち 白き頬に

ひと筋の血 にじむ

あざやかなり 赤

田中修一・作曲 木部与巴仁・詩

『MOVEMENT』(原詩「亂譜」)

トロッタ9まで、残り2週間となりました。2週間後には、本番です。最低でもあと2回、何としても「本番までの通信」を出そうと思います。

ここに掲げました詩は、田中修一さん作曲の『MOVEMENT』に用いられる詩「亂譜(らんふ)」です。これは田中氏が何度も語っていることですが、2台ピアノのための曲をと私が求めまして、私も彼も、2台ピアノの演奏にふさわしい作品をめざして創りました。人によって、ピアノを2台使う必要を疑問視する意見もありましたが、私はこれでいいと信じます。仮に、その疑問が正当であったとしても、人には実験をする自由があります。そのことに限らず、人の熱意に水をさすような態度は、尊敬できるものではありません。トロッタ3で初演された曲であり、2年が経ち、トロッタ9でエレクトーン版として生まれ変わることになりました。

新宿駅西口方面に、高層ビル群があります。人の叡智を集めて造られた建築物ですが、温かみを感じるでしょうか。人の姿が見えません。大勢の人が中にいるのですが、外部の者はまったく拒絶されて感じます。そのようなものを造るのが人の叡智だとは、思いたくないのが本音です。だらしなくていいから、人間らしくありたいと思います。

トロッタの会に限らず、音楽や文学は、人間らしさを求めるものでしょう。コンピュータ音楽が人間らしいかどうか。今は判断できません。この文章もコンピュータで書き、コンピュータでお読みいただくのですから。現代人の生活から、コンピュータを全面的に排除してしまうことはできないと思っています。では、どうするか? 考え続けてまいります。

高速鉄道、高速飛行機、高速船。どれも便利であり、もちろん私も利用しますが、速ければいいというものではないと思います。どれも外部を遮断し、冷たい外見をしています。人の能力を大幅に超えるものは、おおむね冷たくなるようです。そうした乗り物で身体をいためた例を見聞きします。私自身、高速鉄道から降りた時、非常に疲れた記憶があります。

このような考えを表わしたくて、「亂譜」を書いたのではありません。しかし、高層ビル群に瓦礫を感じたことは確かです。ニューヨークで起きた同時多発テロ事件で、まさに現代の叡知から生まれた高層ビルが、瓦礫になってしまいました。この詩を、その光景に重ねて詠むことも不可能ではありません。現代人は知ってしまいました。あのような建物を造れば、いつの日か、瓦礫になってしまうことを。戦争による惨状にも、同じことがいえます。

この曲を歌うのは、ソプラノの赤羽佐東子さんです。赤羽さんには、田中修一さんの曲を、多く歌っていただいています。赤羽さんの声で瓦礫が広がる都市の光景を歌うとは皮肉ですが、真の凄みは、美しさを通してこそ表現されるのではないでしょうか。

皆様のご予約を、お待ち申し上げます。 〈木部与巴仁〉

2009年9月11日金曜日

再び、数日のことなど c)

再び、数日のことなど b)

再び、数日のことなど a)

《後記》実家から、子どものころのアルバムが届きました。生後ひと月にならないころから、小学校低学年ごろまでの写真です。チロリアンハットのような帽子をかぶった写真が多いです。頭髪の量は変りません。三歳前後がいかにも子どもらしく、無心な表情をして、可愛いと思います。小学校に入ると、表情が今と同じで、もう駄目です。この後は、ひたすら人生を生きていくだけです。「詩の通信」を出したり、トロッタの会を開いたり、いろいろしているわけですが、これ以上、大人になる必要はありません。三歳のころに戻りたいと思います。私は左瞼に傷があります。家の中を走り回っていて、折り畳み式のミシン台が開いている縁にぶつけました。目の高さが、ミシン台くらいだったのです。何となく記憶があります。この傷を常に思い出すことにします。第九回トロッタの会が近く、プレッシャーがかかってきました。日々の仕事がありますが、トロッタに向かう気持ちは、仕事と正反対に位置します。非情に苦痛です。従って、両方の作業能率があがりません。そうはいっていられないので、無理にでも進めています。こんな時、三歳の私でいたいと思うのです。今日は、詩唱として参加する、俳優の中川博正さんと練習をしました。声を出すと安心します。普段のトロッタでは、楽器の演奏をよく聴こうと心がけています。今回は、中川さんと共演する曲が二曲あるので、彼の声を聴こうと思います。ひとりでしているのではない。他人とする楽しみを確認したいと思います。ひとりじゃないと思えば、トロッタのプレッシャーも、楽しみになることでしょう。次号は、二〇〇九年九月二十一日(月)発行予定です。二〇〇九年九月七日(月)

これが、子どものころの写真です。本番を控え、ただいまの心境を反映している、不安そうな顔。別の私といっていいのですが、共感します。